EASA-Zulassung von ballistischen Schutzkomponenten

Ballistische Schutzaufbauten spielen eine entscheidende Rolle für die Sicherheit von Luftfahrzeugen, insbesondere in militärischen und sicherheitsrelevanten Kontext. Die Integration solcher Schutzsysteme erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und Zertifizierung, um die Lufttüchtigkeit und die Einhaltung der europäischen Sicherheitsstandards zu gewährleisten.

In diesem Artikel beleuchten wir die Besonderheiten der EASA-Zulassung für ballistische Schutzaufbauten, die damit verbundenen Herausforderungen und bieten einen Überblick über den Zertifizierungsprozess.

In diesem Blogbeitrag:

- Allgemeines zur EASA-Zulassung

- Besonderheiten bei Schutzaufbauten mit EASA-Zulassung

- Herausforderungen im Zertifizierungsprozess

- Zulassung der verwendeten Materialien für ballistische Schutzaufbauten

- Anforderungen an Design und spezielle Eigenschaften

- Systemintegration und Sicherheitsanalyse

- Herstellung und Montage

- Zusammenfassung

Allgemeines zur EASA-Zulassung

Die European Union Aviation Safety Agency (EASA) ist die zentrale europäische Behörde für die zivile Luftfahrt und verantwortlich für die Zertifizierung von Luftfahrzeugen und deren Komponenten innerhalb der Europäischen Union. Der Zertifizierungsprozess stellt sicher, dass alle Luftfahrzeuge den festgelegten Sicherheits- und Umweltstandards entsprechen. Der Zulassungsprozess selbst muss durch einen von der EASA zertifizierten Entwicklungsbetrieb initiiert und durchgeführt werden.

Dieser Prozess umfasst vier Hauptphasen:

- Technische Festlegung der Zertifizierungsbasis: Das Design des Luftfahrzeugs oder der beabsichtigten Änderung wird vorgestellt, und die relevanten Sicherheits- und Umweltanforderungen werden in Abstimmung mit der EASA festgelegt.

- Erstellung des Zertifizierungsprogramms: Der Antragsteller legt ein Programm vor, das die Methoden zur Einhaltung der Anforderungen beschreibt.

- Nachweis der Konformität: Durch Analysen, Simulationen und Tests wird die Einhaltung der Anforderungen demonstriert.

- Technischer Abschluss und Erteilung der Zulassung: Nach erfolgreichem Nachweis aller Anforderungen wird das Zertifikat durch die EASA ausgestellt.

Dieser strukturierte Ansatz gewährleistet, dass alle Aspekte der Lufttüchtigkeit und Sicherheit umfassend berücksichtigt werden.

Besonderheiten bei Schutzaufbauten mit EASA-Zulassung

Die Integration von ballistischen Schutzsystemen in Luftfahrzeuge bringt spezifische Herausforderungen mit sich:

- Gewicht und Schwerpunktlage: Ballistische Schutzmaterialien erhöhen das Gesamtgewicht des Luftfahrzeugs und beeinflussen dessen Schwerpunkt. Eine sorgfältige Analyse und Anpassung sind erforderlich, um die Flugstabilität zu gewährleisten.

- Strukturelle Integrität: Die Anbringung von Schutzaufbauten muss so erfolgen, dass diese den Anforderungen an die auftretenden Fluglasten und die einzuhaltenden Sicherheitsfaktoren sichergestellt sind. Zudem muss nachgewiesen werden, dass die strukturelle Integrität des Luftfahrzeugs nicht beeinträchtigt wird. Dies erfordert umfangreiche Analysen und Tests sowie gegebenenfalls Modifikationen bzw. Verstärkungen der bestehenden Struktur.

- Aerodynamik: Zusätzliche Aufbauten im Außenbereich können den Luftwiderstand erhöhen und die aerodynamischen Eigenschaften verändern, was die Leistung und Effizienz des Luftfahrzeugs beeinflusst.

- Systemintegration: Die neuen Schutzsysteme müssen nahtlos in die bestehenden Systeme des Luftfahrzeugs integriert werden, einschließlich Elektrik, Avionik und Notfallsysteme. Zudem muss sichergestellt werden, dass die Arbeitsbelastung des bzw. der Piloten durch potentielle Änderungen nicht übermäßig erhöht oder beeinträchtigt wird.

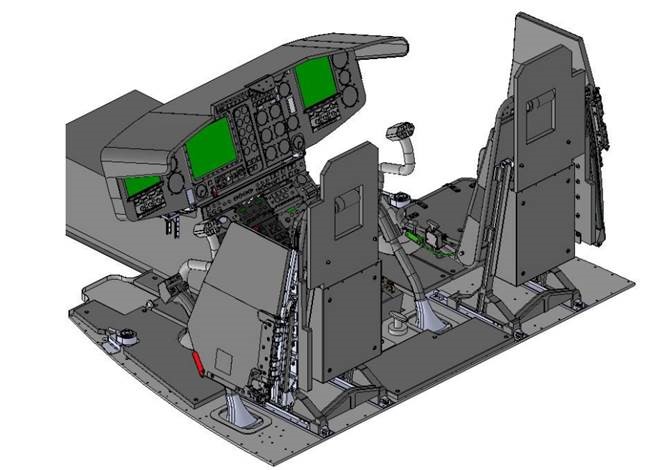

Bild: Integrierte Systemlösung

Diese Faktoren erfordern eine enge Zusammenarbeit zwischen Entwicklern, Konstrukteuren, Ingenieuren und Zertifizierungsbehörden, um sicherzustellen, dass die Schutzaufbauten den hohen Standards der Luftfahrt entsprechen.

Herausforderungen im Zertifizierungsprozess

Die Zertifizierung von ballistischen Schutzaufbauten für Luftfahrzeuge ist komplex und beinhaltet mehrere Herausforderungen:

- Nachweis der Ballistikleistung: Es müssen umfangreiche Tests durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Schutzsysteme den erforderlichen Bedrohungsniveaus standhalten.

- Dokumentation: Eine umfassende Dokumentation aller Design-, Test- und Integrationsprozesse ist erforderlich, um die Konformität mit den EASA-Vorschriften nachzuweisen.

- Zeit- und Kostenaufwand: Der Zertifizierungsprozess kann zeitaufwendig und kostspielig sein, insbesondere wenn unerwartete Probleme auftreten, die zusätzliche Tests oder Designänderungen erfordern.

- Kontinuierliche Überwachung: Nach der Zertifizierung müssen die Schutzsysteme regelmäßig überprüft und gewartet werden, um ihre Wirksamkeit und Konformität sicherzustellen.

Diese Herausforderungen machen deutlich, dass eine frühzeitige Planung und enge Zusammenarbeit mit der EASA und anderen relevanten Stellen entscheidend für den Erfolg des Zertifizierungsprozesses sind.

Zulassung der verwendeten Materialien für ballistische Schutzaufbauten

Ein zentraler Aspekt bei der EASA-Zulassung von ballistischen Schutzaufbauten ist die Zulassung der verwendeten Materialien. Da diese maßgeblich die Schutzwirkung, das Gewicht und die strukturelle Integrität des Luftfahrzeugs beeinflussen, unterliegen sie strengen Anforderungen und Prüfverfahren.

Anforderungen an die Materialien:

- Ballistische Leistungsfähigkeit: Die Materialien müssen nachweisen, dass sie den festgelegten Bedrohungsniveaus standhalten, ohne ihre strukturelle Integrität zu verlieren. Hierfür werden standardisierte Ballistiktests durchgeführt, die die Widerstandsfähigkeit gegen verschiedene Munitionsarten und Aufprallwinkel überprüfen.

- Gewicht und Festigkeit: In der Luftfahrt ist das Gewicht ein kritischer Faktor. Die Materialien müssen daher nicht nur widerstandsfähig, sondern auch leicht sein, um die Flugleistung nicht negativ zu beeinflussen. Häufig verwendete Materialien sind:

- Aramid- oder Polyethylenfasern – Hohe Zugfestigkeit bei geringem Gewicht.

- Keramik-Verbundstoffe – Hohe Härte und Widerstandsfähigkeit gegen panzerbrechende Munition.

- Brandschutz und Rauchentwicklung: Die EASA verlangt den Nachweis, dass die verwendeten Materialien im Brandfall keine toxischen Dämpfe abgeben und schwer entflammbar sind, um die Sicherheit der Insassen zu gewährleisten.

- Umweltbeständigkeit: Die Materialien müssen extremen Temperaturbereichen, Feuchtigkeit und anderen Umweltbedingungen standhalten, ohne ihre Schutzwirkung zu verlieren.

Prüf- und Zulassungsverfahren:

Materialtests und Zertifizierung: Bevor ein Material für den Einsatz zugelassen wird, durchläuft es eine Reihe von Tests, darunter:

- Strukturelle Tests: Überprüfung der mechanischen Eigenschaften wie Zugfestigkeit und Biegefestigkeit.

- Brand- und Rauchtests: Sicherstellung der EASA-Konformität hinsichtlich der Brandbeständigkeit und Rauchentwicklung.

Alle Testberichte und Materialeigenschaften müssen detailliert dokumentiert und der EASA zur Prüfung vorgelegt werden. Diese Dokumentation umfasst auch die Herkunft der Materialien und deren Produktionsprozesse, um Konsistenz und Qualität sicherzustellen. Nach der Zulassung müssen die Materialien einer laufenden Qualitätskontrolle unterzogen werden, um sicherzustellen, dass jede Charge den festgelegten Spezifikationen entspricht.

Anforderungen an Design und spezielle Eigenschaften

Die EASA-Zulassung von ballistischen Schutzaufbauten umfasst weit mehr als nur die Material- und Leistungsprüfung. Die folgenden Aspekte betreffen alle Phasen von Design, Integration, Betrieb und Wartung. Besonders die Wechselwirkungen mit bestehenden Systemen und die Einhaltung strenger Sicherheits- und EMV-Normen machen den Zertifizierungsprozess anspruchsvoll und zeitaufwendig.

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Ballistische Schutzaufbauten können durch die verwendeten Materialien und deren Anordnung elektromagnetische Felder beeinflussen. Um sicherzustellen, dass die Avionik und elektronischen Systeme des Luftfahrzeugs nicht gestört werden, müssen folgende Punkte geprüft werden:

- EMV-Prüfungen: Sicherstellen, dass die Schutzaufbauten keine elektromagnetischen Störungen verursachen oder selbst davon beeinflusst werden.

- Schirmwirkung und Reflexionen: Prüfung, ob metallische oder leitfähige Materialien ungewollte Reflexionen oder Störungen im Kommunikations- und Navigationsbereich verursachen.

Notfall- und Evakuierungskonzepte

Ballistische Schutzaufbauten dürfen die Sicherheit der Insassen nicht beeinträchtigen, insbesondere im Notfall. Daher sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:

- Notausgänge und Zugänglichkeit: Die Schutzsysteme dürfen Notausgänge nicht blockieren oder deren Funktion beeinträchtigen.

- Crashsicherheit: Bei einem Unfall dürfen keine zusätzlichen Gefahren durch Splitter oder abgelöste Schutzteile entstehen.

Wartung und Instandhaltung

Die langfristige Sicherheit und Wirksamkeit der Schutzaufbauten erfordert eine regelmäßige Wartung und Inspektion. Dabei müssen folgende Punkte erfüllt sein:

- Instandhaltungskonzept: Erstellung eines detaillierten Wartungsplans, der Inspektionsintervalle, Prüfkriterien und Austauschzyklen der Materialien festlegt.

- Reparaturverfahren: Vorgaben für die fachgerechte Reparatur oder den Austausch beschädigter Schutzkomponenten.

Anmerkung: Die Instandhaltung und Reparatur müssen durch einen Zugelassenen Wartungsbetrieb gemäß EASA Part 145 erfolgen!

- Schulung des Wartungspersonals: Sicherstellen, dass das Wartungspersonal geschult und zertifiziert ist, um die spezifischen Anforderungen der ballistischen Schutzaufbauten zu erfüllen.

Flugleistungs- und Betriebsgrenzen

Ballistische Schutzsysteme können die Flugleistung und die Betriebseigenschaften beeinflussen, daher müssen folgende Aspekte geprüft und dokumentiert werden:

- Änderung der Leistungsdaten: Anpassung der Handbücher und Dokumentation der Auswirkungen auf Reichweite, Steigleistung und Manövrierfähigkeit.

- Betriebsgrenzen und Zuladung: Überprüfung, ob die Gewichts- und Schwerpunktverlagerung die zulässigen Betriebsgrenzen beeinflusst.

Human Factors und Ergonomie

Die Integration der Schutzaufbauten muss sicherstellen, dass die Bedienbarkeit und Ergonomie für das Flugpersonal und die Insassen nicht eingeschränkt werden:

- Sichtfeld und Instrumentenzugänglichkeit: Vermeidung von Sichteinschränkungen oder erschwerter Bedienung von Steuerinstrumenten.

Umwelt- und Materialverträglichkeit

Da Luftfahrzeuge extremen Umweltbedingungen ausgesetzt sind, müssen Schutzaufbauten bei externer Integration zusätzliche Anforderungen erfüllen:

- Korrosionsbeständigkeit: Materialien dürfen bei hoher Luftfeuchtigkeit oder salzhaltiger Umgebung (z. B. bei Marineflugzeugen) nicht korrodieren.

- UV- und Temperaturbeständigkeit: Sicherstellung der Materialstabilität bei hohen UV-Strahlungen und extremen Temperaturunterschieden.

Chemische Beständigkeit: Schutz gegen aggressive Chemikalien wie Hydraulikflüssigkeiten, Treibstoff oder Enteisungsmittel.

Systemintegration und Sicherheitsanalyse

Die EASA-Zulassung für ballistische Schutzaufbauten in Luftfahrzeugen erfordert eine präzise Systemintegration sowie eine umfassende Sicherheitsanalyse gemäß den relevanten Vorschriften (z. B. CS-27/CS-29 für Hubschrauber, CS-23 für Flugzeuge).

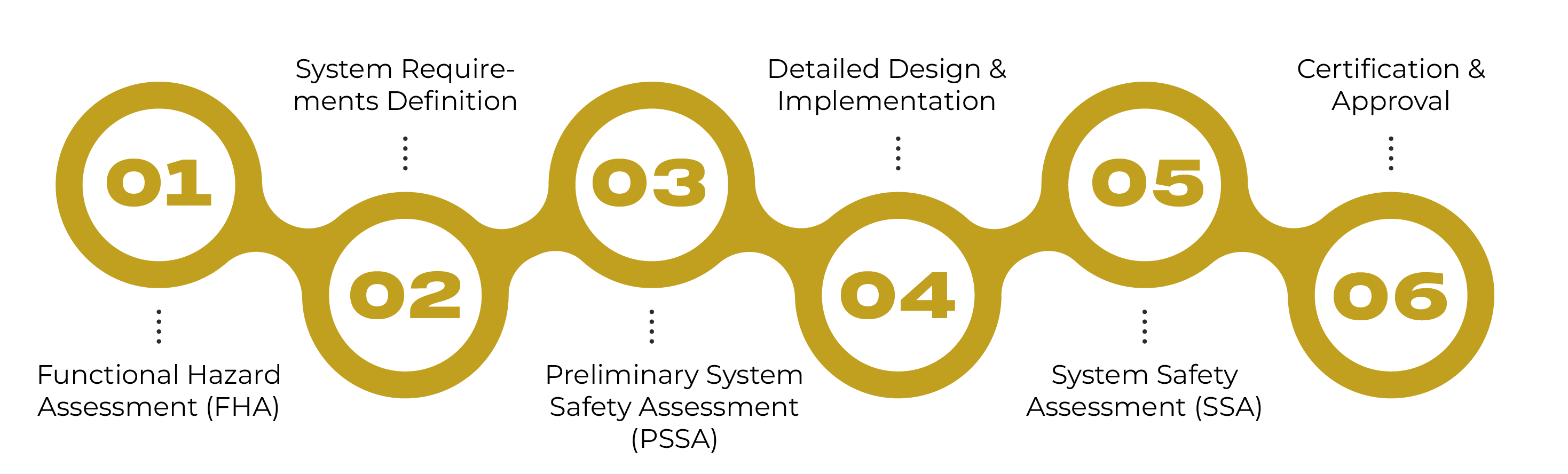

01. Functional Hazard Assessment (FHA):

- Identifikation potenzieller Gefahren und deren Auswirkungen auf die Flugsicherheit.

- Klassifizierung der Gefahrenstufen (z. B. Minor, Major, Hazardous, Catastrophic)

02. System Requirements Definition:

- Festlegung der sicherheitskritischen Anforderungen basierend auf den Ergebnissen des FHA.

- Definition von Funktionalitäten und Sicherheitszielen für die Schutzaufbauten.

03. Preliminary System Safety Assessment (PSSA):

- Analyse der Systemarchitektur und Identifikation von Sicherheitsanforderungen.

- Vorläufige Risikobewertung und Definition von Sicherheitsmaßnahmen.

04. Detailed Design & Implementation:

- Entwicklung und Konstruktion der Schutzaufbauten gemäß den definierten Anforderungen.

- Integration in das Luftfahrzeug unter Berücksichtigung der Sicherheitsziele.

05. System Safety Assessment (SSA):

- Überprüfung und Validierung des gesamten Systems nach der Implementierung.

- Durchführung von Tests und Sicherheitsanalysen zur Verifikation der Anforderungen.

06. Certification & Approval:

Einreichung der Dokumentation und Nachweise bei der EASA.

- Offizielle Prüfung und Erteilung der Zulassung für den Einsatz der Schutzaufbauten.

Ablauf der Sicherheitsanalyse: FHA und SSA

Herstellung und Montage

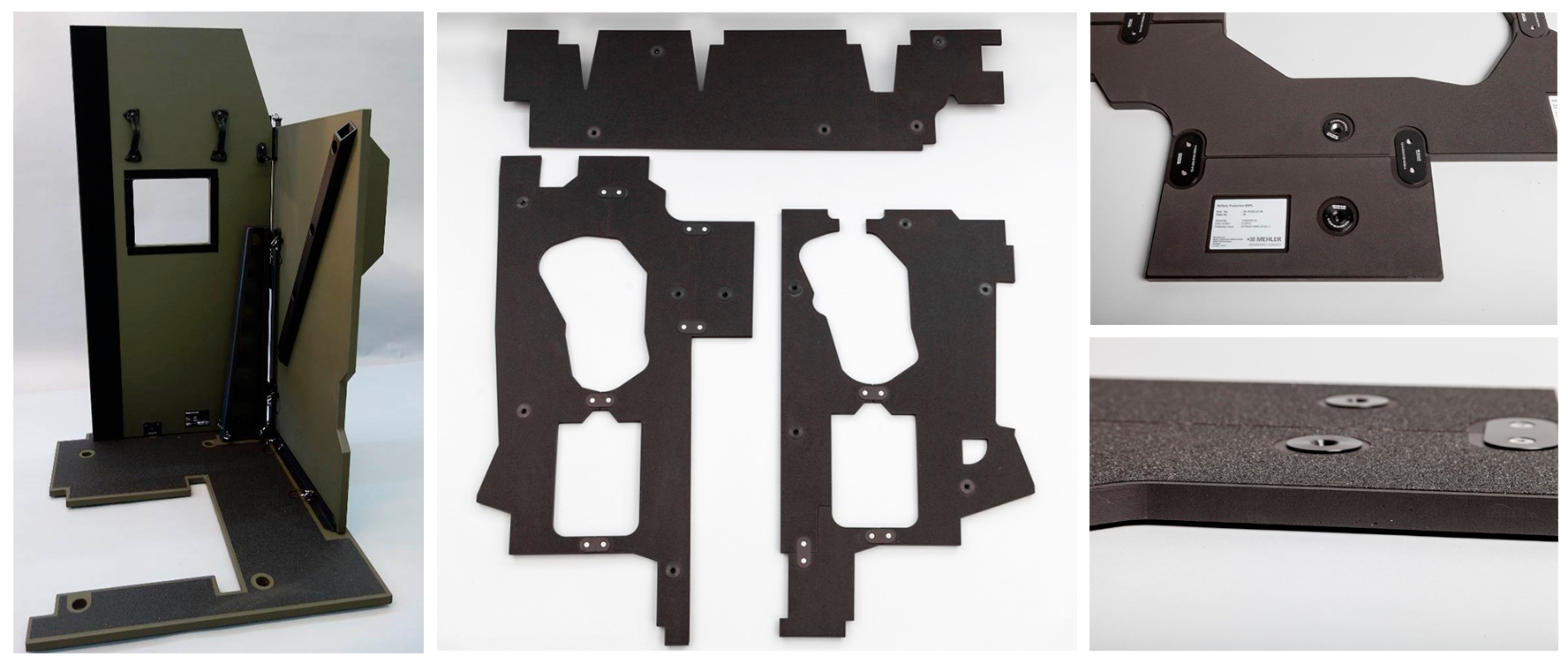

Die Zulassung einer Änderung ist nur der eine Teil der Aufgabe. Nach erfolgter Zulassung verfügt der Entwicklungsbetrieb über einen Satz genehmigter Herstellungsunterlagen bzw. Konstruktionsdaten.

Auf Basis dieser Konstruktionsdaten können die entsprechenden Bauteile / Baugruppen durch einen durch die EASA bzw. die jeweils zuständige nationale Luftfahrtbehörde zugelassenen Herstellungsbetrieb (in diesem Fall das Luftfahrtbundesamt) gefertigt werden. Zwischen dem Entwicklungsbetrieb und dem Herstellungsbetrieb wird eine entsprechende Vereinbarung (DO-PO Agreement) getroffen, die den Umgang mit den Herstellungsunterlagen und potentiellen Abweichungen regelt.

Der Herstellungsbetrieb selbst erstellt nun auf Basis der vom Entwicklungsbetrieb zur Verfügung gestellten genehmigten Konstruktionsdaten eigene Herstellungsanweisungen. Diese Herstellungsanweisungen (Zeichnungen, Schritt-für-Schritt Anweisungen, Protokolle) dienen im Herstellungsbetrieb als Grundlage für die Fertigung.

Zugelassene Beispielprodukte:

Als Abschluss des Herstellungsprozesses erfolgt intern eine Überprüfung und Freigabe der hergestellten Artikel durch das freigabeberechtigte Personal (Certifying Staff). Die Freigabe und Bestätigung der Lufttüchtigkeit wird in mittels der EASA Form 1 durch das freigabeberechtigte Personal bescheinigt.

Ohne eine derartige EASA Form 1 ist der Endkunde bzw. der zuständige Wartungsbetrieb nicht berechtigt, den entsprechenden Artikel im Luftfahrzeug einzurüsten. Die betrifft bei der Ersteinrüstung die Gesamtbaugruppe und die entsprechenden Installation Kits. Im Nachgang ist eine entsprechende Freigabebescheinigung für jedes Ersatz erforderlich, dass der Betreiber ersetzen will oder muss.

Eine neuerliche Bescheinigung der Lufttüchtigkeit ist auch erforderlich, wenn z.B. eine Schutzplatte zu Ihnen zur Reparatur kommt. Hier muss die Freigabe dann durch einen zugelassenen Wartungsbetrieb erfolgen, der diese Reparatur auf Basis von genehmigten Wartungs- und / oder Reparaturanweisungen durchführt.

Zusammenfassung

Die Integration ballistischer Schutzaufbauten in Luftfahrzeuge stellt eine komplexe technische und regulatorische Herausforderung dar. Neben der strukturellen Anpassung an die bestehende Flugzeugzelle müssen Aspekte wie Gewicht, Aerodynamik, Energieabsorption und Interaktion mit anderen Flugzeugsystemen berücksichtigt werden.

Ein entscheidender Faktor für die Zulassung durch die European Union Aviation Safety Agency (EASA) ist die umfassende Sicherheitsanalyse. Diese erfolgt nach anerkannten Methoden wie System Safety Assessment (SSA) gemäß ARP 4761 und beinhaltet unter anderem eine Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) sowie eine Bewertung der strukturellen Integrität und elektromagnetischen Verträglichkeit.

Darüber hinaus müssen die Schutzsysteme nach relevanten ballistischen Standards (z. B. STANAG 4569, NIJ 0108.01 oder VPAM) getestet werden, um die geforderte Schutzwirkung zu gewährleisten, ohne dabei die Betriebssicherheit oder Flugeigenschaften negativ zu beeinflussen. Der Nachweis der EASA-Compliance erfolgt über Designprüfungen, Testnachweise und eine enge Abstimmung mit der Zulassungsbehörde, um entweder ein Supplemental Type Certificate (STC) oder eine Minor Change Approval zu erhalten.

Auch die finale Herstellung der Komponenten unterliegt der Reglementierung und Freigabe durch die Luftfahrtbehörde. Herstellung, Montage und auch Wartung dürfen nur von einem zugelassenen Betrieb durchgeführt werden.

Bilder und Grafiken: Mehler Protection, Mehler Engineered Defence GmbH (All rights reserved, 2025)